> 오기로 찾아가다

취재하기 전에 전화를 걸어 인터뷰를 부탁하려 했다. 퉁명스럽지는 않지만 한사코 오지 말라고 말리던 주인 내외. 심술궂은 마음이 발동한다. ‘장사가 잘 된다고 이러는걸까? 어디 한번 먹어보자’ 오기가 나서 찾아갔다. 그냥 경양식, 이 요상한 경양식 집의 정체는 무엇일까.

> 그냥 사는 사람을 위한 그냥 경양식

진도군청에서 조금 내려가면 있는 시장통 골목길. 골목길을 따라 들어간다. 꽉 막혔다. 다시 되돌아가 다른 골목으로 들어간다. 벌써 세 번 헤매다 익숙한 노란색 간판이 보이자 기쁜 마음에 소리 쳤다. “아 대박!” 경양식 집 앞에서 본데없이 입이 터졌다. ‘그냥 경양식’은 이렇게 들어가도 된다. 그냥 들어갈 수 있는 곳, 집 같이 편안한 곳이 되었으면 하는 바람에서 이름도 ‘그냥’으로 그냥 지었다고. 그래서 이렇게 가정집이 많은 골목에 숨겨 놓았나보다. 허름한 간판에 지나칠 수도 있지만 ‘그냥’ 지나치면 안 된다. 이 곳에서 파는 돈가스가 그냥 먹을 수 있는 맛이 아니기 때문이다.

> 35년 된 1대 식당

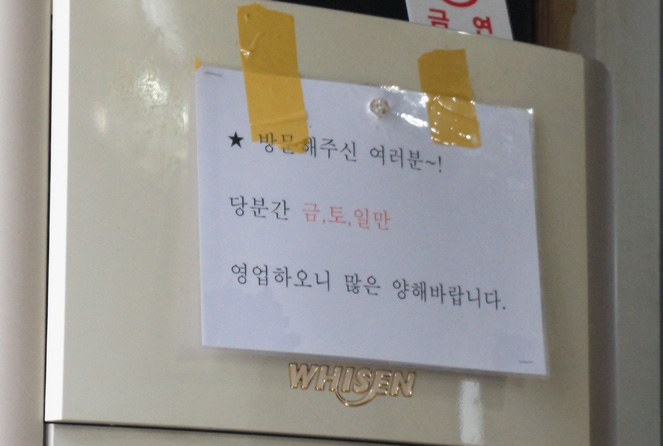

얼핏 분위기는 동네 중국집 분위기인데 메뉴는 경양식이다. 35년 됐다는 테이블은 세월의 흔적을 보여주는 듯 하고 오래된 식탁보 위로 일본 횟집에서 가져온 듯한 코팅 종이가 놓여있다. 의자, 식탁과 같은 가구를 비롯하여 천장 마감재, 메뉴판 등 사소한 것까지 세월의 바람을 고스란히 보여 준다. 남성잡지 지큐(GQ) 100주년 기념으로 선정된 100대 맛집이라는 증서가 벽 한편에 걸려있다. 그리고 에어컨 앞으로 보이는 ‘주3일 근무 실시’라는 내용의 공지가 눈에 띤다. 금,토,일만 장사를 한다는 ‘통보’가 조금 신경 쓰인다.

> 경양식, 그냥 경양식

아직 11시. 점심시간이라고 하기엔 조금 이르다. 그런데 벌써부터 자리가 부족하다. 아들과 둘이 온 엄마도 있고 남자 둘이온 곳도, 아주머니들끼리 온 테이블도 있다. 우리가 딱 음식을 먹기 시작 하자 사람들이 들어와 줄을 서 기다린다. 경양식의 의미는 가벼운 반식(飯食)을 뜻한다. 주로 경식사를 미리 준비하여 진열해 놓고 고객의 요구대로 판매하며 고객은 즉석에서 구매해사서 먹을 수 있는 식당이다. 보통 우리나라 고속도로 휴게실에 간단한 식사를 준비하여 놓고 바쁜 고객들이 서서 시간 내에 먹고 갈 수 있도록 되어 있는 식당이다. 주문한지 3분도 지나지 않아 스프, 돈가스가 줄줄이 나온다. 아니 사실 주문도 하지 않았다. “몇명이요?” “둘이요”라고 말한 것이 전부였다. 알고보니 ‘메뉴판’은 ‘따로’ 말해야 준다고. 가볍게 먹고 갈 수 있도록, 사람들이 어려워하지 않고 편히 먹을 수 있도록 만들었다는 식당 ‘그냥 경양식’ 주3일 근무가 무색하게 식당에는 사람이 넘쳐난다. 오직 그냥 경양식을 맛보려고 4일을 기다린 것인지도 모르겠다.

> 그냥 돈가스

허여멀건한 수프가 나온다. 여기 수프는 우유같이 고소하고 후르륵 마실 수 있다. 걸죽한 맛은 없지만 예전에 물에 타 먹던 수프가 생각이 난다. 물론 고기 맛도 안 난다. 옥수수 전분을 물에 풀어 넉넉하게 수프 행색을 갖추었다. 애들 입맛에는 감히 따라갈 수도 없이 밋밋한 풀죽이지만 어려운 시절 그래도 수프 흉내를 내면서 고급스런 음식 대열에 끼어 우리 콧대를 높여준 고마운 수프다. 옛날엔 식전에 나오는 그 수프를 국물인 줄 알고 돈가스가 나오면 함께 먹으려다 울상이 됐던 사연이 적지 않았다. 돈가스가 나올 때 손도 대지 않은 수프를 웨이터가 홀랑 가져갔기 때문이었다. 여기는 그럴 걱정이 없는 것이 수프와 돈가스가 함께 나온다. 어디 한 번 돈가스 맛 좀 보자.

> 엄마가 만들어준 돈가스

지금이야 마트에 가면 돈가스가 냉동팩으로 나와 그냥 데워 소스만 뿌려 먹을 수도 있는 흔하디 흔한 음식이 됐지만, 필자가 어렸을 때만 해도 돈가스의 위엄은 대단했다. 아주 특별한 날에 한 번 경양식집에 가서 한번 썰어 보는 게 소원인 시절이 있었다. 그런 곳까지 갈 여유가 없으면 어머니는 계란을 풀기 시작했다. 두툼한 고기에 달걀을 묻혀 부침가루를 묻히고 튀김가루로 다시 한 번 모양 새를 갖춰 돈까스를 지글지글 끓는 기름에 튀겨내는 것이 흔했다. 케첩과 밀가루 후추, 설탕 등으 로 맛을 낸 브라운 소스까지 어머니 손을 거치지 않은 것이라고는 ‘토마토 케첩’뿐이다. ‘그냥 경양 식’의 맛이 그때의 맛과 같은 것은 이런 제작공정을 모두 수작업으로 하기 때문이다. 사장님이 할 수 있는 최선의 요리들이 나온다. 시금치 나물무침, 당근, 양파조림까지. 깍두기와 단무지는 별도 의 접시에 나온다. 밥도 평평하게 그릇에 담아주는 모습이 왠지 레스토랑 흉내 내는 엄마의 모습과 겹쳐 웃음이 나온다, 배경으로 깔리는 음악까지 구성지다. 그렇다고 매번 트로트가 나오는 것은 아 니다. 선곡의 번거로움을 피하기 위해 라디오를 틀어준다. 비록 말주변이 없어 말동무를 해주는 사근사근함은 찾기 어렵지만 라디오 DJ와 이야기 나누듯 밥을 먹을 수 있다. 이것도 아마 ‘그냥 경양식’ 전략이었으리라. 음식은 추억의 맛으로 먹는 것 아니겠는가.

> 주의, 일부러 찾아가지 마세요.

지금은 주인 내외가 힘에 부쳐 일주일에 3일만 식당을 운영한다. 금, 토, 일요일에만 영업을 한다고 쓰여 있지만 주변 상인들 말은 다르다. “일요일에만 하는데, 오늘 잘왔네, 잘왔어” 하는 분도 있다. 어쩌면 이 시간마저도 일정하지 않게 된 것은 주인내외의 건강 문제 때문일게다. 손님이 더 많이 올까봐 한사코 이름도 안 알려준다. 35년 동안 오간 사람들의 추억이 담겨있는 이 곳 식당을 계속할 수 없는 이유가 무엇일까. 손님을 마다하는 진짜 사연은 무엇일까. 그것은 아마 이곳을 유지할 수 없는 미안함 때문이리라. 주인 내외는 이제 나이가 들어 더 열성껏 해줄 수 없는 자신들을 탓하고 있다. 그들이 너무 고생했기 때문에 자식들에게 물려 줄 생각이 없는지, 많은 사람의 사랑을 받는 이 식당이 조용히 사라질 준비를 하는 모습이 마음 아팠다. 그래서 ‘주의’라는 말을 쓰며 찾아가는 일을 말리고 싶다. 기어코 가겠다면 일정을 확인하고 가는 것이 좋다. 무작정 가게를 찾았다가 헛걸음 할 수 있기 때문이다. 손님이 많아 주인 내외의 난처한 얼굴을 본다면 조용히 발걸음을 돌려도 좋을 듯하다. 맛집이라고 해서 굳이 소개한 잘못도 있지만, 이런 안타까운 사연에도 글을 접을 수 없었던 필자를 제발 이해해주기 바란다.